গণভোট হলো জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের একটি পদ্ধতি, যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা সিদ্ধান্তে ভোটাররা “হ্যাঁ” বা “না” বলে নিজেদের মতামত জানান। সাধারণভাবে এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সরকার বা কর্তৃপক্ষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সাংবিধানিক বা নীতিগত প্রশ্নের ওপর জনগণের সম্মতি যাচাই করে। অর্থাৎ, সংসদ বা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নয়, সরাসরি জনগণ নিজের মতামত জানায়। কিন্তু গণভোটের এই সহজ চেহারার আড়ালে থাকা নীতি, প্রক্রিয়া এবং ফলাফলের প্রভাব অত্যন্ত জটিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যখন ‘জুলাই সনদ’- অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো ও প্রশাসনিক ভারসাম্য পুনর্গঠনের প্রস্তাবনা- বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন নিয়ে গণভোটের কথা আসে, তখন প্রশ্ন উঠছে, এটি কি দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান হতে পারে, নাকি রাজনৈতিক উত্তাপে আরও বিভাজন সৃষ্টি করবে?

বাংলাদেশে এখন গণভোট নিয়ে আলোচনা আবার সামনে এসেছে মূলত রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও জনগণের মত প্রকাশের দাবি ঘিরে। এতদিন বড় বড় সিদ্ধান্ত যেমন সংবিধান পরিবর্তন, নির্বাচন পদ্ধতি বা বিচার বিভাগের সংস্কার, এসব হয়েছে দলীয় সিদ্ধান্তে, সাধারণ মানুষকে না জড়িয়ে। তাই অনেকে মনে করছেন, এখন সময় এসেছে জনগণকে সরাসরি মত জানানোর সুযোগ দেওয়ার। এই কারণেই গণভোটের প্রসঙ্গ উঠেছে।

গণভোট কেন করা হয়, সেই যুক্তি ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা জরুরি। টেকসই সংস্কার চায় যারা, তাদের মতে, গণভোট জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ায়, রূপান্তরকে বৈধতা দেয় এবং বিতর্কিত বিষয়গুলোতে রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা সীমিত করে। সংবিধানিক পরিবর্তন বা গুরুত্বপূর্ণ নীতিতে সরাসরি জনমতের অনুমোদন থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয় এবং বিরোধী দলীয় আধ্যাত্মিকতা কমে। অপরদিকে, গণভোটকে পছন্দ করে এমনরা এটিকে রাজনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধান হিসেবে দেখেন, বিশেষত যখন সংসদীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া টুকরো বিতর্কে আটকে পড়ে।

কিন্তু গণভোট সবসময় কার্যকর বা ন্যায়সঙ্গত না হওয়ার পেছনে কয়েকটি বাস্তবগত বাধা আছে। প্রথমত, প্রশ্নের রূপকরণ বা প্রশ্ন তৈরির ধরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি জটিল সাংবিধানিক সংস্কারের বহু উপাদানকে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’তে সীমিত করলে জনগণ বিভ্রান্ত হতে পারে বা সংক্ষিপ্ত বাছাইয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দ্বিতীয়ত, গণভোটের সময়কাল, তথ্যপ্রচারণা ও জনসচেতনতা, এই তিনটি না থাকলে ফলাফল জনপ্রতিনিধিত্ব ও বৈধতা হারাতে পারে। তৃতীয়ত, গণভোট সহজেই একটি প্রচারণামূলক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। শক্তিধারীরা প্রচার, মিডিয়া কন্ট্রোল বা আর্থিক সুবিধা ব্যবহার করে ন্যারেটিভ গড়ে তুললে সাধারণ মানুষের মত প্রভাবিত হয়। চতুর্থত, সংখ্যালঘু অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্ন। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে সেটি সংবিধানগত ন্যায়বিচারকে ক্ষুণ্ন করবে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনা করলে গণভোট প্রয়োগের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত থাকা আবশ্যক। প্রথমত, প্রশ্নটি কেবল “স্বীকৃতি” ধরনের নয়, এটি স্পষ্টভাবে বিভক্ত ও ধাপে ধাপে উপস্থাপন করতে হবে, কোন পরিবর্তন আদেশে জারি হবে, কোনগুলো দীর্ঘমেয়াদি সংবিধান সংশোধনী হিসেবে গণভোটে যাবে। দ্বিতীয়ত, গণভোটের আগে একটি বিস্তৃত এবং নিরপেক্ষ জনশিক্ষা অভিযান গ্রহণ করতে হবে, সরল ভাষায় কাগজপত্র, পথসভা, টেলিভিশন ও অনলাইন ব্যাখ্যা এবং তরজমাগুলো যেন জনগণ সহজে বুঝে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। চতুর্থত, গণভোটে নির্ধারিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কোয়োরাম নিয়ে আগে থেকেই পরিষ্কার নিয়ম থাকা উচিত, যেমন কেবল ৫০%+1 নয়, গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে উচ্চতর ভোটার উপস্থিতি বা উচ্চতর অনুশীলনী নির্ধারণ করা যেতে পারে। পঞ্চমত, ফলাফল চ্যালেঞ্জের জন্য একটি দ্রুততর ও নিরপেক্ষ বিচারপথ হওয়া দরকার, যাতে ফলাফল অবিচ্ছিন্ন ও আইনি দিক থেকে চূড়ান্ত হয়।

গণভোটের সার্থকতা নির্ভর করবে প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, তথ্যপ্রচারের নিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু অধিকার সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক পক্ষগুলোর স্বচ্ছ অংশগ্রহণে। যদি এসব নিশ্চিত করা হয়, তাহলে গণভোট একটি শক্তিশালী জনগণসঙ্গত গ্রহণযোগ্যতা আনতে পারে এবং তা দীর্ঘমেয়াদে রাজনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এতে নীতিনির্ধারণে জনমত ও অংশগ্রহণের বৃদ্ধি, প্রশাসনিক জবাবদিহি বাড়ানো এবং সংবিধানিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা পাবে। কিন্তু যদি গণভোট সংগঠিত হয় তাড়াহুড়ো করে, বা মিডিয়া প্রচার ও অর্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, তাহলে তা বিভাজন বাড়াতে এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। তখন গণভোটের নামেই নতুন বিতর্ক ও বেআইনি ফলাফল দেখা দেবে।

সর্বপরি সাধারণ মানুষ কী পাবে? সফল ও স্বচ্ছ গণভোট হলে মানুষের আস্থা বাড়বে। তারা নিজেরাই সিদ্ধান্তে অংশ নেবে এবং পরিবর্তনের প্রভাব সহজে উপলব্ধ হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার বাড়লে দৈনন্দিন জীবনে সুবিধা আসতে পারে। অন্যদিকে, তড়িঘড়ি ও অনির্বাচিত গণভোট হলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর্থিক ব্যয়, সামাজিক বিভাজন ও মানবাধিকার ক্ষতি বাড়তে পারে।

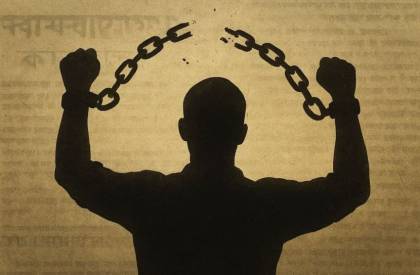

শেষ কথা, বাংলাদেশে গণভোটের সম্ভাবনা বাস্তব, কারণ জনগণের অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা এখন আর রাজনৈতিক স্লোগানে সীমাবদ্ধ নেই, এটি নাগরিক চেতনার মৌলিক দাবি। কিন্তু গণভোটকে প্রয়োগ করতে হলে তা হতে হবে দায়িত্বশীল, ধাপে ধাপে, আইনি কাঠামো ও সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার ভেতর দিয়ে। এটি কেবল ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলার প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক পরিশুদ্ধির অনুশীলন, যেখানে শিক্ষা, তথ্যপ্রবাহ, নিরপেক্ষ তদারকি, আইনি সুরক্ষা ও সংখ্যালঘু অধিকার সমানভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

অন্যথায় গণভোট গণতন্ত্রের বিকাশ নয়, বিভাজনের নতুন হাতিয়ারে পরিণত হবে। এখন সময় এসেছে প্রশ্ন করার- বাংলাদেশ কি গণভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাবে, নাকি এটিও হয়ে উঠবে আরেকটি রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা, যা কেবল আস্থাহীনতার দেয়াল উঁচু করবে?

উত্তর নির্ধারণ করবে, গণতন্ত্র এখানে নতুন জীবন পাবে, না তার ছায়া হয়ে বেঁচে থাকবে।

2026-02-01